この記事では、地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備として求められることについて自身の考えを述べる。考え方の一例として参考にしてください。

厚生労働省では地域共生社会を、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会と示している。

支援の受け手になるのは自身に課題や問題が生じ、支援を求めなければならない段階であることから比較的行動までのハードルは高くないと考えられる。一方で支え手になる場合においては、何も関心の状態から参加するためのハードルはとても高く、支え手として活動できる場所を整えるだけではなく、心理変容と行動変容までを想定した環境づくりが必要であると考える。

例えば、地域のサロン活動運営のボランティアを募集することを考えるならば、第一に情報発信を欠かすことはできない。これは担い手として活動したいと思っている方がいる場合も同じである。情報を手に入れることができなければ参加することができないため、適切な情報発信が重要である。回覧板や自治体の広報なども考えられるが、情報を探している方にとっては並行してインターネット上で発信することが重要である。

しかし、無関心者にとっては情報を得たところで自分に関係のないサロンの担い手になろうという心理変容は起こらないだろう。これには長い目で我が事として認識してもらう必要があり、啓発活動や福祉教育が重要であると考えられる。最初から個人を対象にするのではなく、学校や会社など地域に属する組織を通じて心理変容を目指すのである。

企業であれば、リタイア後のセミナーなどで地域での過ごし方や関係づくりの重要性を説き、自分が属する地域社会をしっかりと理解してイメージを持つことで、自身も関わってみたいと思ってもらうことが重要である。

関心を持つことができたのであれば、次に自身が関心を持っている活動が地域にあるのか探す必要がある。それにはボランティアセンターなどの活用が考えられるが、前述したように適切な情報提供がされていなければ意味をなさない。

現地に行かなければ情報の閲覧ができない、限定的な媒体のみに掲載されているなどでは住民参加の機会を失ってしまっている。そのため、自団体での情報発信とは別に中間団体が情報の取りまとめをおこない、情報発信を行うことが望ましい。近年ポータルサイトなどの活用が見受けられるが、自治体ごとに独自に作成している場合が多く、隣の自治体の情報が分断されてしまっているなど行政縦割りの問題がある。

以上の通り、地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備において重要なのは活動できる場所を整えることではなく、心理変容と行動変容までを想定した環境づくりであると考える。

参考文

・厚生労働省「地域共生社会」の実現に向けて

・新社会福祉士養成講座9 地域福祉の理論と方法Ⅱ 第3版 中央法規出版

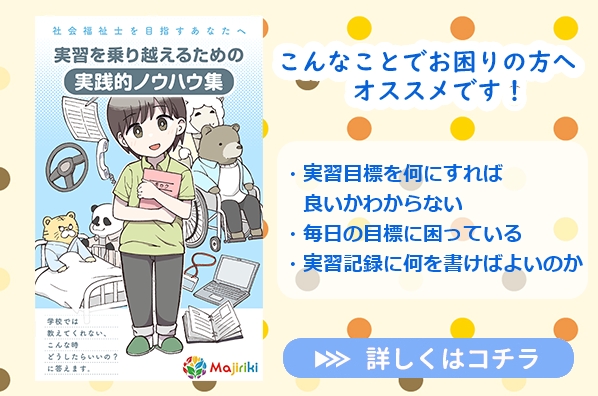

学校では教えてくれない詳細まで記載しています!